「いつまでたっても仕事が覚えられない…」

「仕事ができないのは発達障害かもしれないからって本当?」

仕事でミスを繰り返すことや、なかなか覚えられないことで、「自分は発達障害かもしれない…」と疑っている方もいらっしゃるでしょう。

仕事ができない理由に、発達障害の特性が隠れていることは確かに考えられます。

しかし、中には発達障害以外の要因が隠れている可能性も少なくありません。

本記事では

- 「仕事ができない」と発達障害との関係

- 発達障害以外の病気の可能性

- 発達障害の特性による「仕事ができない」の理由

- 仕事ができない状態を改善する方法

を解説します。

障害の有無にかかわらず、自分の特性に合った工夫を行うことで、仕事がしやすくなる可能性があります。あなたの困りごとの理解を深め、一緒に解決策を探していきましょう。

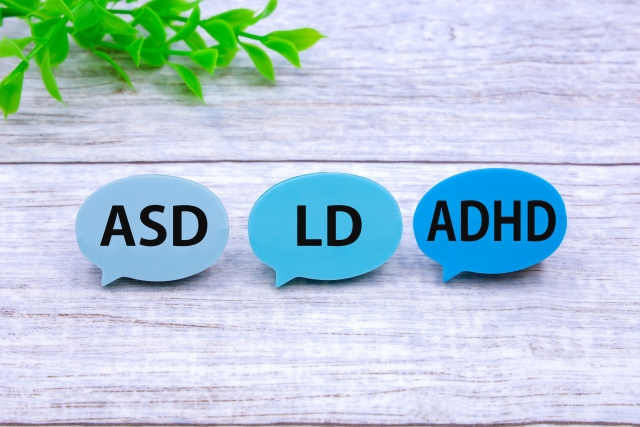

「仕事ができない」と発達障害の関係|発達障害の種類

仕事でうまくいかず、「頑張っているのに、周囲と同じようにできない…」と、自分を責めていませんか?

その働きづらさの原因は、あなたの努力不足や能力の問題ではないかもしれません。生まれ持った発達障害の「特性」が、今の仕事・環境や業務内容と合っていないために働きづらさを感じている可能性があります。

まずは、代表的な発達障害の種類ごとの特徴と仕事への影響を整理し、「仕事ができない」と感じる原因を見ていきましょう。

ADHD(注意欠如・多動症)

ADHD(注意欠如・多動症)の特性として、「不注意」「多動性」「衝動性」が挙げられます。

うっかりによるミスが多い、集中力が続かない、じっとしているのが苦手、思いついたら深く考えずに行動してしまう、などの傾向があります。

仕事においては、下記のような影響があります。

- 不注意によりケアレスミスを繰り返す

- 優先順位がつけられず、締め切りが守れない

- 集中力が続かず、仕事をスムーズに進められない

ASD(自閉スペクトラム症)

ASD(自閉スペクトラム症)の特性として、「対人関係やコミュニケーションが苦手」「感覚や刺激への過敏さ・鈍感さ」「特定の物事に強いこだわりがある」が挙げられます。

相手の意図や場の空気を読み取るのが苦手、臨機応変な対応ができない、特定のルールや手順に強くこだわる、音や光などに対して過敏に反応してしまう、などの傾向があります。

仕事においては、下記のような影響があります。

- 曖昧な指示や暗黙のルールが理解できない

- 独自のこだわりにより、周囲と足並みが揃えられない

- 急な予定変更やマニュアルの改訂に、すぐに対応できない

LD(学習障害)

LD(学習障害)は、知的発達に遅れはないですが「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」など、学習に必要な1つ、または複数の能力の習得・使用に支障があることが特性として挙げられます。

- 読めない

文章を正確に読んで理解することが難しい - 書けない

文字を正確に書くこと、筋道を立てて文章を作成することが難しい - 計算できない

暗算・筆算など、数の概念を理解することが難しい

など

これらの苦手は、脳の機能によるものです。しかしながら、社会生活においては周囲についていくことが難しく、勉強不足・努力不足と誤解されてしまうことがあります。

仕事においては下記のような影響があります。

- マニュアルを読むのに時間がかかる

- 口頭での指示を理解できない、即座にメモできない

- 計算が必要な業務ができない

参考:政府広報オンライン「発達障害に気付いたら?大人になって気づいた時の専門窓口」

発達障害の方の仕事での困りごとやその原因とは?

実際に発達障害の方が抱えがちな困りごとの背景には、どのような特性が隠れているのでしょうか。

困りごとの背景にある要因や特性を理解できれば、対策を具体的に考えることができるようになるでしょう。

ここでは、仕事ができない方が抱えやすい困りごとと、その原因として考えられる発達障害の特性について、一緒に見ていきましょう。

集中力の維持が難しい

発達障害の方が抱える困りごとの一つに、集中力が続かないことがよく挙げられます。

特に影響していると考えられるのは、ADHDの「不注意」特性です。本人が真剣に話を聞こう、作業に集中しようと思っていても、脳が意図せず別の情報に気を取られてしまい、大事な情報が抜け落ちることがあります。

考えられるケースとして、以下のようなことが挙げられます。

- 作業中に同僚の雑談が聞こえてきて、元の作業内容を忘れてしまう

- 上司の説明中、窓の外に意識が向いてしまい、説明の内容が頭に入ってこない

- 見落としやうっかりによるケアレスミスが多い

など

複数の指示を一度に処理することが苦手

「指示が複数あると混乱する」「マルチタスクが苦手」という悩みも珍しくありません。

発達障害の方は、一度に多くの情報を記憶・処理するワーキングメモリの働きが弱い傾向があると考えられています。

例えるならば、作業机が他の方よりも小さいため、たくさんの書類(情報)を一度に広げると、机に入りきらず落としてしまうようなイメージになります。

特に、ADHDやLDの特性によって起こる困りごとの中には、ワーキングメモリの容量が低いことにより起こる困りごとと似ている点が多くあります。

例

- 忘れ物・なくしものが多い

- 聞いたことをすぐに忘れてしまう

- 読み書き・計算が苦手

仕事においては、下記のような場面に遭遇しやすいとされています。

「Aの書類をBさんに渡して、CのファイルをDフォルダに入れた後、E社に電話して」

という複数の指示を一度に受けた場合、

「Aの書類をBさんに渡して、Cのファイルを…どこに入れるんだっけ?」

というように多くの情報を忘れてしまい、何度も指示を聞き直す

臨機応変な対応が難しい、曖昧な指示が苦手

発達障害の方の中には、物事を言葉通りに捉えたり、自分なりの手順にこだわりがあったりすることで、曖昧な指示や急な予定変更に対応できず、脳が混乱してしまう場合があります。

この傾向がある方は、ASDの「こだわりの強さ」「抽象的な概念の理解が苦手」という特性が影響している可能性があります。

この特性が強いと、パターンやルールに基づいて情報を処理しようとします。そのため、いつもと状況が異なると柔軟に対応できないことがあるのです。

仕事においては、以下のような場面が挙げられます。

例

- 「良い感じにやっておいて」などの曖昧な指示

- 仕事の手順がいつもと異なり、スキルの応用が必要になる

- 会議の時間が予定から前後する

など

感覚過敏による情報処理の難しさ

発達障害の方の中には、周囲の音や光、匂いなどの刺激に過敏に反応してしまう方も少なくありません。そのため、本来集中すべき情報に意識を向けることが難しくなっている場合があります。

特に、ASDの特性の一つ「感覚過敏」があると、以下のような物事が刺激になりやすいとされています。

感覚過敏で刺激になりやすい物事

- オフィスの蛍光灯のちらつき、直射日光の光

- キーボードの打鍵音、工事の音・振動

- 同僚の香水の匂い

など

こうした環境では、本人が仕事に集中したくても、不快な刺激に脳のリソースが奪われるおそれがあります。その結果、上司の指示が頭に入ってこなかったり、書類の内容を覚えるどころではない状態になったりするのです。

急に「仕事ができない」と感じたら|発達障害以外の可能性も

ここまで発達障害の特性と、仕事の困りごととの関係性について解説してきました。

しかし、「仕事のミスが増えた」「集中できない」などの悩みが急に出てきた方の場合、発達障害とは異なる原因が隠れているかもしれません。

自己判断で「私は発達障害なんだ」と思い込んでしまうと、必要な治療の機会を逃してしまう可能性があります。

この項目では、「仕事ができない」と感じる方の、発達障害以外の原因を見ていきましょう。

ストレスが原因で発症しやすい「適応障害」

急に仕事ができなくなる原因の一つとして考えられるのが、特定のストレスを原因として心身に不調をきたす「適応障害」です。

適応障害では、不安感や抑うつ気分の他、「集中力の低下」「神経過敏」「無断欠勤・遅刻」など、発達障害の特性に似た症状が表れます。

発達障害は生まれつきの脳機能による特性ですが、適応障害は「職場の人間関係」「異動などによる環境の変化」「長時間労働などの過剰な業務」など、ストレス要因が特定しやすい病気という違いがあります。

治療法として、医療機関で受けられる認知行動療法や薬物療法があります。また、ストレスの原因となっている環境から離れ、休息を取ることで症状が改善する傾向があります。

意欲や集中力の低下、衝動的な行動がある「気分障害」

他の原因には、「うつ病」や「双極性障害」などの「気分障害」が挙げられます。気分障害は抑うつ状態(過度の悲しみ)、躁状態(過度の高揚)、または両方が長期間にわたって表れる病気です。

「以前は問題なくこなせていた業務が急にできなくなった」「大好きだった趣味が楽しめない、興味が持てなくなった」「食欲がない(食べ過ぎる)、眠れない(眠り過ぎる)」などの変化が2週間以上続く場合、気分障害の可能性が考えられます。

うつ病

うつ病の症状として、「思考力や判断力の低下」「落ち着かない、集中できない」「疲れやすい」などがあり、ADHDやASDの特性と混同されやすい部分があります。

発達障害の特性による生きづらさをきっかけに、二次障害としてうつ病を発症するケースも少なくありません。

双極性障害(躁うつ病)

双極性障害の症状としては、抑うつ状態でうつ病の症状が表れるのに加え、躁状態で「衝動的に行動してしまう」「じっとしていられない」「すぐに気が散ってしまう」などがあり、こちらもADHDと混同されることがあります。

また、発達障害と双極性障害が併存しているケースもあります。異なる障害ではありますが、似た点があるため、自身で判断することは困難です。

気分障害の改善方法は、基本的に医療機関での投薬治療や心理療法などが中心になります。

少しでも気になる症状があれば、医療機関に受診しましょう。発達障害やそれ以外でも、診断が出ることで特性や症状を緩和する投薬治療やカウンセリングが受けられ、困りごとの解決へと近づくことができるでしょう。

「すぐ忘れる」「覚えられない」を解消|今日からできる仕事での工夫

仕事ができないからと言って、自分を責める必要はありません。

自分だけの攻略法として、「どうすれば無理なく仕事を進められるか」を見つけることが大切です。自分の特性を理解したうえで、最も効率的で実行しやすい方法を取り入れましょう。

まずは、記憶の定着と実行力の向上に焦点を当て、すぐに実践できる工夫をご紹介します。

「メモの活用法」特性に合ったメモの取り方

仕事でミスをしないために、様々な場面でメモを取っている方も多いでしょう。

しかし、「取ったメモを見返してもよくわからない」と感じたことはありませんか?

もしかしたら、それはメモの取り方があなたの特性に合っていないからかもしれません。発達障害の方が情報を正確に記憶し活用するためのメモをとるには、いくつかのコツがあります。

「後で役に立つメモ」を作るために、下記を意識してみると良いでしょう。練習が必要ですが、できるようになれば効率的にメモを取れるようになります。

まずは走り書きOK、色分けや装飾は後からで

リアルタイムでメモを取る際は、字の綺麗さや構成にこだわる必要はありません。その場で思考の流れを止めないよう、図や矢印なども活用して書き留めましょう。

使うペンは、基本的に黒一色で構いません。発達障害の方は基本的にマルチタスクが苦手です。色ペンを使いながらメモを取ろうとすると、「どの色を使うか」の判断が必要になるため、思考がそちらに割かれてしまい、メモを取ることに集中できなくなるからです。目立たせたいときは、〇や☆をつけると良いでしょう。

走り書きしたメモは、指示を聞き終わった後すぐに時間を取って見直します。この時、重要度や種類に応じて蛍光ペンなどで色付け・装飾するのは問題ありません。

メモした内容と指示内容が合っているか、指示した方に確認し認識のすり合わせを行うと、ミスや勘違いを減らすことができます。

メモのフォーマットを用意する

メモを取る際は、5W1Hを意識しておくと、後から見返したときに大切な項目を見つけやすくなります。

5W1H

- Who:だれが

- When:いつ

- Where:どこで

- What:何を

- Why:なぜ

- How:どのように

しかし、状況によって5W1H内でも重要度が変わります。

工夫の1つとして、事前にメモのフォーマットを作成しておくと便利です。この場合はこれをメモする、とわかっている方が楽になります。業務や電話、会議など、状況に合わせてフォーマットを作成しましょう。

業務指示メモの例

- タイトル:メモを書いた日付、指示の内容

- 何を、どれだけ:何をどれだけやるのか具体的に書く

- いつ:業務の締め切り

- どこで:業務を行う場所

- 誰と/誰に:業務を一緒にやる人、教えてもらう人、提出先などの名前

- どうやって、何を使って:業務の特別な手順や使う道具など

- 備考:ほかに必要な情報を書く

電話の応対メモの項目例

- 日時:電話が来た日にち、時間

- 誰から:相手の所属と名前を書く

- 誰あて:所属と名前を書く

- 必要な対応

・折り返しが必要・不要→電話:必要な場合丸をつけ、電話番号を聞く

・かけ直してもらえる→○時頃:かけ直してもらえる場合、時間を記載

・伝言がある場合→内容:伝言がある場合、誰あてか、その内容 - 誰が応対したか:自分が対応した場合、自分の名前を記載

できるだけ省略して書く

細かい敬語や助詞は省略し、キーワードと動詞、数字、期限など、重要な情報のみを記号や略語で書き留めます。

省略して書くことで情報過多になることを防ぎ、脳にかかる負担を減らせます。

- 「○○してから△△」は「○○→△△」

- 「会議室1」は「会1」

- 「○○さんにメール」は「メール:○○さん」

など、よく使う表現や記号を決めておくと便利です。

メモの取り方に慣れてから使うと良いでしょう。

ボイスレコーダーやカメラを活用する|メモが難しい方のポイント

発達障害を持つ方の中には、素早く文字を書くのが難しい方や、聞きながら書くことが苦手な方も少なくありません。

そのような特性がある場合、ボイスレコーダーやスマートフォンの録音機能を使用した録音や、カメラで写真を撮るのも方法の1つです。

録音や画像・動画は、記憶を補助する強力な外部ツールとなります。

録音する時のポイント

録音をする前には必ず、指示を受ける上司や相手に「申し訳ありません。あとで正確に確認したいので、録音させていただいてよろしいでしょうか?」と録音して良いか許可を得ましょう。仕事上必要な場合でも、録音してはいけない場合があるからです。

録音できない状況の場合、話が終わったら忘れないうちに自分でレコーダーに吹き込みましょう。

写真撮影のポイント

会議の板書や壁に貼られた予定表、資料などの書類、見本、現場の様子など、目で見るタイプの情報であれば、写真に撮って残しておく方法もあります。発達障害の中には、視覚的な情報の方が理解しやすい特性を持つ方もいるため、有効な対策の一つと言えるでしょう。

ただし写真を撮影する際は、休憩時間中か会議終了後が望ましいです。会議中にシャッター音がすると、周囲の人の迷惑になる場合があります。会議中に撮影したい場合は、上司や会議の進行役に許可を取りましょう。

また、守秘義務やプライバシーに関わりそうなことが映りこんでいないか、注意することも大切です。他人の所有物や客先のものを撮影する場合も、事前に許可を取りましょう。

ミスや漏れを防ぐ|タスク・時間管理のヒント

発達障害の方は、頭の中だけでスケジュール管理をすることが難しい傾向にあります。

特に、作業の優先順位付けや適切な手順で作業に取り組むことが苦手だと感じる方も多いのではないでしょうか。

そのような方は、視覚的にタスクを確認できるものを準備しておくと、安心して仕事に集中することができるでしょう。

ToDoリストの活用

ToDoリストを活用するのも方法の1つです。

ToDoリストの作成では、タスクをできるだけ細かく分解することが大切です。

例えば、「書類を整理する」というタスクがあった場合、そのままにせず、

- Aの書類をファイリングする

- Bの書類を○○に提出する

- Cの書類のデータを確認する

など、タスクを最小単位で、具体的に書き出しましょう。

細かすぎるほど分解することで、次に何をするべきかが明確になり、手を付けやすくなります。

また、優先順位や所要時間も併せて書いておくと、次にすべき仕事が分かりやすくなるでしょう。

終わった作業にはチェックマークなどを付けておくと、一目で進捗を振り返りやすくなります。

リマインダー・カレンダーアプリの活用

タスクの管理は頭の中で覚えておくよりも、アプリやボードを活用しましょう。

リマインダーアプリを活用すれば、次にするべきことを教えてくれるので、今の作業に集中できて心も軽くなります。

また、先ほど紹介したメモアプリやToDoリストとの連携が可能なものもあるので、デジタル派の方は活用してみると良いでしょう。

アナログ派の方は、ボード・メモ帳と付箋を活用する方法があります。

- 付箋にその日のタスクを書き出す(1タスク1枚)

- タスクを書いた付箋を時系列に並べ、ボードやメモの左側に貼る(左側を未完了タスク、右側を完了したタスクとする)

- 上から順番にタスクを進める

- 完了したタスクの付箋はボードの右側に移動させる

口頭指示・集中力への対策|職場環境の工夫で改善

仕事でのパフォーマンスを安定させるためには、自分でできる工夫に加えて「環境」を変える、という視点も重要です。

周囲とのコミュニケーションの取り方や、集中力を妨げる物理的な刺激など、外的要因が改善されることで、あなたの負担も軽くなるでしょう。

この項目では、自分を守り、働きやすい環境を作るための工夫を紹介します。

コミュニケーション:口頭指示での「聞き逃し・誤解」を防ぐ対策

発達障害の方の中には、口頭での指示に沿って正確に業務をこなすことが難しいと感じる方も多くいます。音声での情報は形に残らず、ワーキングメモリへの負担も大きいため、聞き逃しや誤解が生じやすいです。

しかし、特性に合わせて「聞き方のルール」を設けることで、ミスや不安を減らすことができます。

短いスパンで早めに確認を行う

指示を受けた際は、メモの有無に係わらず、「○○ということですね?」と自分の言葉で復唱し、確認しましょう。

認識のズレがあってもその場で修正できますし、後から「あの指示は何だったっけ?」と不安になることを防ぐことができます。

許可を得てボイスレコーダーを使う

口頭指示の場合でも、ボイスレコーダーやスマートフォンの録音機能の活用は有効です。

録音する際は、「申し訳ありません、後で正確に確認したいので録音させていただいてもよろしいでしょうか?」というように、許可を得てから行いましょう。

ただし、個人情報や企業機密が含まれる内容の場合は、データの取り扱いに注意が必要です。

報告・連絡・相談のルールを定める

可能であれば、「口頭での指示は、後ほどチャットでも簡単に送っていただけると助かります」というように、自分からコミュニケーションのルールを提案するのも1つの方法になります。

また、指示はストレートで簡潔かつ具体的な内容にしてもらうこともおすすめです。

特にASDの傾向がある方は、曖昧な指示を理解することが難しいため、認識に齟齬が生まれやすくなっています。迷うことなく仕事を進めるためにも、納期や仕事の進め方などは具体的に指示してもらうようにしましょう。

「わからないことがあればすぐに質問する」「忙しそうであればチャットで送信する」など、相談するタイミングや方法も上司との間で決めておくと、より安心できます。

仕事での集中力をサポートするグッズを使う

周囲の刺激に過剰に反応しているせいで、集中力が続かないことでお悩みの方もいらっしゃるでしょう。

現在は、以下のような周囲の刺激を防ぐことができるグッズが多く販売されています。

- 気になる環境音を遮断したい、突然鳴る音が苦手

→イヤーマフ、耳栓、ノイズキャンセリングイヤホンなど - 時間管理をして作業と休憩のメリハリをつけたい、過集中になりやすいので時間を区切って管理したい

→集中タイマー(ポモドーロ・タイマー)など - 書類を読むのに集中したい、文章を読み飛ばしやすい

→リーディングトラッカー、リーディングルーラー(読むための定規)など - 静かに気持ちを落ち着かせたい、手持ち無沙汰だと集中力が切れやすい

→フィジェットトイなど

不要な刺激を軽減することで、集中しやすい環境を自分で作り出すことができます。上司などに事情を説明し、職場で使用可能か確認をとって使用しましょう。

自分に合った環境を「作る・選ぶ」という視点

自分の特性を理解したうえで、働きやすい環境を「作る」ことや、それが難しい場合は「選ぶ」という選択肢を持つことが、長期的に自分を守ることにつながります。

コミュニケーションの工夫やグッズの活用は、職場の理解があってこそ最大限の効果を発揮します。

「指示が複雑な場合は、テキストでいただきたい」

「雑音が気になるので、イヤーマフを使わせてほしい」

というように、勇気を出して自分の特性を伝え相談することは、環境整備として重要です。

もし、このような工夫や相談が全く受け入れられない環境であれば、休職・退職を視野に入れ、あなたに合った職場を探すことも、自分らしく働き続けるために必要な選択肢として考えておきましょう。

一人で抱え込まないで|発達障害グレーゾーンでも頼れる支援・相談先

自分でできる工夫や対策についてお伝えしてきました。しかし、すべての問題を一人で抱え込む必要はありません。

もしも発達障害かもしれないと思ったら、相談ができる機関や支援を利用することも一つの方法です。専門的な知識がある第三者に相談することは、心の負担を軽くするだけでなく、自分では思いつかない解決策や客観的なアドバイスをもらえる可能性があります。

あなたの「働きづらさ」を理解し、専門的な視点からサポートする機関はたくさんあります。

この項目では、発達障害かわからない方でも利用できる支援や、相談先をご紹介します。

障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)

障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)は、仕事と生活の両面から一体的な相談ができる機関です。

安定して働くには、金銭や体調管理などの生活基盤が欠かせません。「給料の管理が苦手」「家に帰ると何もできない」などの生活面の悩みは、仕事のパフォーマンスにも影響します。

なかぽつは、このような就労と生活の両面に関わる相談に乗り、地域の支援機関と協力して、安心して働き続けられるサポートを行っています。

求職相談や職場定着に関する相談も受け付けています。

なかぽつは、令和7年6月時点で全国339か所に設置されており、無料で相談ができます。

地域障害者職業センター

地域障害者職業センターは、自分に合う職業や必要な配慮について客観的なアドバイスをもらいたいときに役立つ機関です。

ハローワークなどの他の支援機関と連携し、職業カウンセラーによるカウンセリングが受けられる他、下記の支援を受けられます。

- 職業評価

作業に対する集中力・体力などから総合的に判断し、働く上での得意・苦手、配慮事項の整理など、職業適性の評価が受けられる。 - 職業準備支援

問題解決技能トレーニングなどの「講座」と、講座で学んだことなどを実践する「作業支援」で構成。センターに通所して利用する。 - ジョブコーチ支援

就職後、専門のジョブコーチが職場を訪問し、仕事の手順や業務の進め方などの調整、職場での関わり方などの相談・アドバイスなどの支援を行う。 - 職場復帰支援(リワーク支援)

職場復帰を目指す休職者の方を対象に、職場復帰に向けた講習や、職場で想定されるストレスの把握・対処法の習得などのカリキュラムを行う。

ハローワークのような職業紹介は行っておらず、あくまで就職に向けたサポートを行っている機関です。

各都道府県に設置されており、障害者手帳が無くても、障害や病気などの影響で就職・職場適応・復職等に支援を必要とする方であれば、誰でも無料で利用できます。

地域障害者職業センター|独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)

就労移行支援事業所

就労移行支援事業所は、障害のある方が一般企業へ就職するためのサポートを行っている福祉サービスです。現在働いていない、一般企業への就職を目指す方を対象としており、自分に合う仕事へ転職したい方にオススメです。

一般企業へ就職するために必要な、ビジネスマナーやPCスキルの訓練、自己分析、就職活動のサポート、就職後の定着支援など、安定して働き続けるために必要なサポートを受けられます。

就職に必要な土台である健康管理から行うため、就職に向けた再スタートが可能です。

利用期間は、原則2年間です。前年の収入額によって自己負担額が異なりますが、多くの方は自己負担なく利用しています。

利用には「障害福祉サービス受給者証」が必要です。障害者手帳が無くても医師の診断書・意見書があれば受給者証が発行される場合もあるため、詳しくは利用を検討している事業所に問い合わせてみると良いでしょう。

発達障害かもしれない方が利用できる就労支援について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

関連記事:大人の発達障害グレーゾーンで受けられる就労支援とは?仕事探しのポイントも紹介

障害の診断が無くても利用できる「WORK! DIVERSITY プロジェクト in 岐阜」

岐阜市にお住まいの方は、「WORK! DIVERSITY プロジェクト in 岐阜」を通じて就労支援を受けることができます。

「WORK! DIVERSITY プロジェクト in 岐阜」では、「働きたくても働けない」「働きづらさを抱えている」といった悩みがある岐阜市民の方を対象に、障害福祉サービスを活用して就労支援を行っています。

岐阜市内の「ダイバーシティ就労支援拠点」で、障害の有無にかかわらず、働き続けるための力を身につけるための支援を受けることができます。

「ダイバーシティ就労支援拠点」は、先述した就労移行支援事業所と、実際に働きながら支援を受けることができる就労継続支援事業所があります。

発達障害かわからない、診断を受けていないグレーゾーンの方でも、岐阜市民の方であれば利用できます。

発達障害の診断を受ける前でも利用できる支援の1つとして、「WORK! DIVERSITY プロジェクト in 岐阜」への相談・利用を検討するという手もあります。

まとめ|仕事ができないのは発達障害?考えられる原因と対処法

まとめ

- 「仕事ができない」という働きづらさは、努力不足や能力の問題ではなく、発達障害の特性によって発生している可能性がある。

- 発達障害の特性だけでなく、適応障害などの精神疾患によるものの可能性もあるため、「前まではできていたのに急にできなくなった」「集中できなくなった」などの心当たりがあれば、十分な休息とともに、医療機関の受診を。

- 発達障害の特性を原因とする仕事でつまずきやすいポイントを把握し、自分の特性を理解することで、適切な対策や必要な支援を受けることができる。

- メモの取り方やアプリ・ツールを工夫することで、「仕事が覚えられない」悩みの解決に近づく。

- 自分でできる工夫だけでなく、聞き方のルールを定める、イヤーマフなどのツール活用など、職場環境を調整することで働きやすくなる可能性もある。

- 発達障害かがはっきりわからないグレーゾーンの状態でも、なかぽつや地域障害者職業センターなど、働きづらさに悩む方が頼れる支援や相談先がある。

仕事での困りごとの原因を突き止め、自分のことを深く理解することは、あなたに合った仕事の仕方や環境を考えていくうえで最も大切です。

しかしながら、一人で考えることが難しいという方も多いと思います。そんな時は、ためらわずに第三者や支援機関に相談しましょう。話を聞いてもらううちに、一人では考えられなかった視点やアドバイスを得られることがあります。

この記事が働きづらさを解決するヒントとなり、あなたがあなたらしく働ける環境へ近づけることを願っています。

この記事に関するお問い合わせはこちらまで:workdiversitygifu@sus-sup.org